从万米深渊的微生物研究,到历史长河的正义捍卫,从洱海之滨的生态守护,到人工智能的前沿探索,新时代青年绽放出怎样的光芒?9月28日,由中央网信办网络传播局、上海市委网信办指导,上海交通大学、哔哩哔哩、澎湃新闻联合主办,米哈游支持的“青春华章・共赴山海向未来”主题展演活动在上海交大闵行校区举行。活动前夕,记者走进上海交大校园,倾听00后AI博士、青年科研者、历史守望者、生态守护者的故事,且看青年何以诠释时代担当。

00后AI博士:接稳科技报国接力棒

00后博士生王殿仪正以代码为笔,在人工智能的赛道上书写青春答卷。这位复旦大学-上海创智学院2024级博士生,用专业选择诠释着年轻人对时代使命的回应。

随着人工智能技术的爆发式发展,科幻电影里的智能图景逐渐照进现实,“从阿尔法狗到生成式 AI,技术迭代太令人兴奋了。”王殿仪在大二时就转入人工智能专业。而这份热情化作了实打实的成绩:从大二到大三,他连续始终保持专业第一,最终进入复旦大学直博,并通过选拔加入上海创智学院。如今德邦国际,他专攻多模态大模型研究。这种能“听、说、看、读”的智能系统,既能根据图片讲故事,也能按文字生成图像,正成为AI落地应用的关键方向。

2025年4月的一场沙龙,让他对科研使命有了更深理解。

“人工智能是年轻的事业德邦国际,也是年轻人的事业。”今年4月29日,习近平总书记在上海模速空间考察时勉励年轻一代。

当时,王殿仪作为学生代表现场聆听总书记嘱托,至今难忘当时的激动,“我们要接好时代的接力棒,把AI研究和祖国发展紧紧联系在一起。”在他看来,人工智能不同于传统理科,“必须落地应用并不断迭代升级”,而上海的产业生态正为这种产学研融合提供沃土。如今,他每周总结科研进展,在实验室打磨技术,“年轻人的优势就是思维自由,或许能敲开AI创新的另一扇门。”

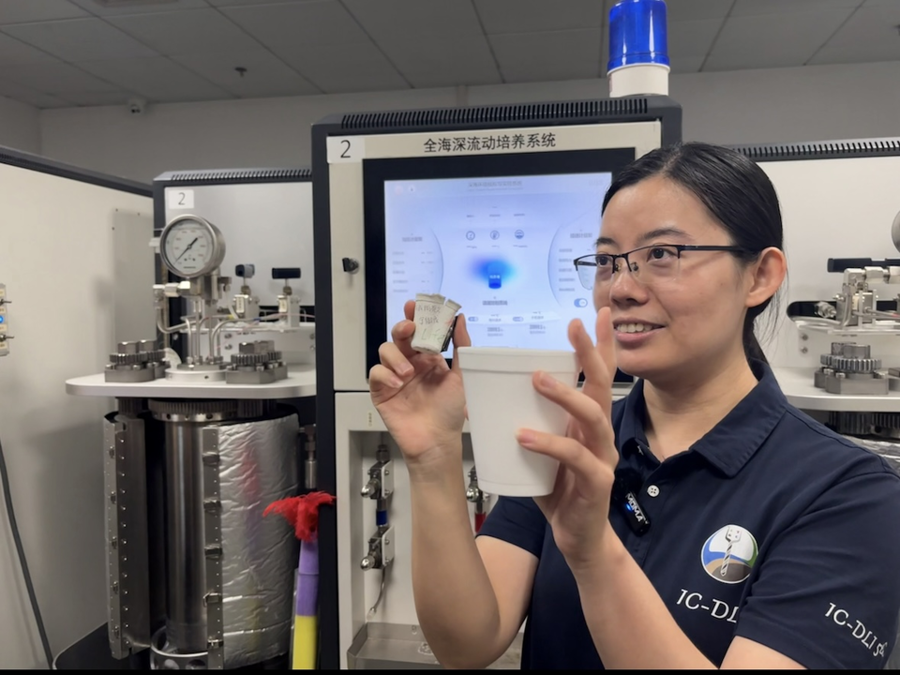

青年科学家:在万米深渊贡献中国智慧

“我是一个到海底‘寻宝’的人。”上海交通大学生命科学技术学院副研究员赵维殳这样定义自己的工作,而她的“寻宝之地”是地球“第四极”——深达11000米的马里亚纳海沟。那里水压高达1100个大气压,相当于20头大象站在一个指甲盖上,连钢铁都会被轻易压扁。

2021年之前,全世界登上月球的有12人,到过马里亚纳海沟的却只有9人,“我们做的事,一度比登月还难!”赵维殳回忆,一次持续两个月的科考航程中,团队遭遇至少5个台风,他们德邦国际的船是当时海区唯一的作业船只。秉持中国载人深潜“宁冒风险,不当逃兵”的精神,队员们日夜不休,争分夺秒珍惜每一次深渊“探宝”机会。

深夜的海沟曾给她带来震撼的生命体验。12小时夜潜中,从入水到数千米深海,不知名的荧光生物像夜幕中的流星,黄的、绿的、蓝的不断划过眼前;当潜水器探照灯在沟底亮起,幽蓝的海水中,无数水母、小虾欢快游动。这个曾被认为是“生命禁区”的地方,正上演着生命狂欢。

经过不懈研究,团队在海沟发现7564种微生物,其中89.4%是未知新物种。这些深渊“居民”藏着独特生存智慧:有的精简基因“断舍离”,有的广纳功能“杂货铺式生存”,甚至能将高压伤害转化为能量,把塑料、重金属等污染物当作“美食”,堪称深海“环保卫士”。这项成果以合辑形式登上国际顶级期刊《细胞》,打破国际深渊生物学领域20年沉寂,团队还建成全球唯一的深渊生命大数据库,通过《马里亚纳共识》向世界开放共享。

如今,赵维殳的00后研究生已接过接力棒。“每个同学上了船,你就发现他整个人精神面貌都不一样,可能平时躺平,上了船却特别有责任感、集体荣誉感。”她笑着说,“他们下潜上来总说‘我还没看够呢’,现在的年轻人有装备、有支持,能完全放飞想象力。”

历史守望者:用影像与文献钉牢战争耻辱柱

上海交通大学纪录片中心主任、战争审判与世界和平研究院特聘研究员陈亦楠,将目光投向历史深处。过去十年,她带领团队创作《东京审判》《亚太战争审判》《正义的审判》“审判三部曲”,用镜头揭开尘封往事,让世界听见关于战争与和平的中国声音。

这段追寻始于美国国家档案馆的一次相遇。在那里,她找到记录东京审判的原始胶片,“胶片盒盖生锈打不开,我用圆珠笔撬开盖子,黑白画面映入眼帘的瞬间,一场跨越时空的历史对话就此开启。” 她看到中国检察官向哲濬当庭发言的无声影像,尽管声音模糊,那份庄严与正义感却穿透时光,让她下定决心,“要让更多世人知道这段历史。”

为确保每处史实有据可查,她和团队踏遍全球13个国家和地区的 29 所世界级档案馆,挖掘相当于900 部电影体量的庭审影像,查阅2000万字庭审记录,辨认1.5万张历史照片。“国内相关的中文资料较少,整个创作过程可以说是边做学术调研,边做影像创作。” 陈亦楠说。

她所在的战争审判与世界和平研究院,更在文献领域打下坚实基础。依托国家出版基金支持的“东京审判出版工程”,团队累计编纂出版300余卷核心文献,包括《远东国际军事法庭庭审记录》《国际检察局讯问记录》,以及首次系统公开中国境内审判完整档案的102卷《中国对日战犯档案集成》,还建成国内首个“东京审判文献数据库”,一期就整合6000万字史料。

“我们融入大量专业学术思考,以及世界不同专家的声音,希望在国际社会发出中国声音。”陈亦楠强调,“长期以来,西方社会不知道中国在东方主战场的巨大贡献,我们的工作,就是要永远把日本战犯钉在战争的耻辱柱上。”如今,这些影像与文献不仅填补国内该领域空白,更在国际传播中树立历史公正。

生态守护者:三代人让洱海重现海菜花开

上海交大云南洱海生态治理团队成员狄蓉,曾听过一个新时代“老人与海”的故事。主角,正是山沟沟怀大环境学院教授孔海南,也是洱海治理的第一代“治水人”。

上世纪90年代末,大理“母亲湖”——洱海遭遇富营养化危机,两次暴发大规模蓝藻,湖水浑浊、生态告急。在孔海南呼吁下,洱海保护纳入国家重大科技专项。此后数十年,他带领团队扎根一线,完成野外样品采集3万余次,分析水质指标16万余次,用“十年积累、五年实践、三年攻坚”的接续奋斗,让洱海逐步重焕风采。

“将自己的人生设计与祖国的明天、民族的发展、社会的需求联系在一起,一辈子不后悔!”孔海南的这句话,成为狄蓉等后辈的灯塔。如果说孔海南是披荆斩棘的开拓者,以王欣泽教授为代表的第二代“治水人”,则是承前启后的“工程师”。他们要把前辈的经验,转化为科学、精准、可复制的治理体系。

2024年8月15日全国生态日,由交大牵头编制的《洱海指数评价技术指南》正式发布。这份“洱海指数” 遵循“山水林田湖草沙是生命共同体”理念,围绕“干净、清澈、生态、共享”4个维度设8项指标,为国内乃至全球湖泊治理提供“洱海经验”。

如今,以“洱清沐民”实践团为代表的第三代“治水人”,已坚持8年实地调研,研发核心技术、参与构建智慧监管平台,累计提供218份报告并成功预警6次蓝藻暴发。曾经因水质恶化绝迹的“海菜花”,再度盛开于洱湖面。它既是生态复苏的“指示剂”,更化作沿岸农户的“致富花”,见证三代人用三十年奋斗书写的绿色传奇。

他们,正是新时代中国青年的缩影。

智慧优配|正规配资|实盘配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。